伊芬三氟康唑(ipfentrifluconazole)是巴斯夫公司2012年新开发的三唑类杀菌剂,其结构与巴斯夫同时期开发的三唑类杀菌剂氯氟醚菌唑结构十分相似,仅为甲基和异丙基的区别,作用机理同为甾醇生物合成抑制剂。与″爆火″的氯氟醚菌唑不同的是目前伊芬三氟康唑并未进行商业化开发。

01

产品简介

英文名称:ipfentrifluconazole

中文名称:伊芬三氟康唑

其他名称:异三氟菌唑

化学名称: rac-(2R)-2-(4-(4-氯苯氧基)-2-(三氟甲基)苯基)-3-甲基-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁-2-醇

分子式:C20H19ClF3N3O2

相对分子质量:425.832

CAS登录号:1417782-08-1

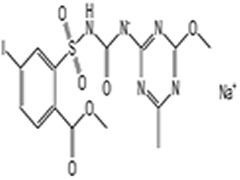

结构式:

理化性质:沸点532.3±60.0 °C(Predicted);密度1.33±0.1 g/cm3(Predicted);酸度系数(pKa)12.54±0.29(Predicted)

02

作用机理

与氯氟醚菌唑一样,伊芬三氟康唑也属于膜中甾醇生物合成抑制剂,作用于膜中甾醇生物合成中的C14-去甲基酶。通过阻止麦角甾醇的生物合成,抑制细胞生长,破坏菌体细胞膜功能。与其他三唑类杀菌剂不同的是,其分子中含有的异丙醇基团,使其能从游离态自由旋转与靶标结合成为结合态,减少病菌突变,延缓抗性的产生和发展,因此,其对多种抗性菌株始终保持高效,可以解决常规三唑类杀菌剂不能解决的抗性问题。

03

应用

应用作物:谷物、玉米、小麦、果树、蔬菜、观赏作物等。

防治病害:果树(柑橘、苹果、梨、葡萄等)炭疽病,早疫病(番茄、马铃薯),褐斑病,白粉病(小麦、月季、黄瓜),锈病、叶斑病,靶斑病、赤霉病、灰霉病等。

可开发剂型:25%伊芬三氟康唑SC

实验证明:伊芬三氟康唑对番茄灰霉病菌的抑制中浓度(EC)为0.43μg/ml,对黄瓜白粉病菌的EC为1.17 μg/mL,毒力系数(ATI)均达到100。对小麦赤霉病菌的EC为0.53μg/mL,ATI为60.38。对香蕉叶斑病菌的EC和ATI分别为0.41 μg/mL和56.098。对瓜类白粉病菌的 EC和 ATI分别为7.42 μg/mL 和 41.105。

04

合成路线

参考氯氟醚菌唑的合成路线,主要涉及4-氯苯酚、含三氟甲基的苯环衍生物(如4-氟-2-三氟甲基苯乙酮)以及1,2,4-三氮唑等中间体。

05

复配推介

伊芬三氟康唑+苯并烯氟菌唑:防治锈病、白粉病、纹枯病、叶斑病、黑斑病、菌核病、网斑病、褐 斑病、云纹病、灰霉病、黑胫病、葡萄穗轴褐枯病、苹果斑点落叶病、黑星病、散黑穗病、丝黑 穗病、疮痂病、小麦赤霉病和小麦全蚀病等。

伊芬三氟康唑+春雷霉素:能有效水稻纹枯病,在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。

伊芬三氟康唑+氟吡菌酰胺:通过与氟吡菌酰胺按质量比1:50~50:1混配时,对番茄灰霉病菌和小麦赤霉病有增效作用,其中配比在20:1~1:20时增效作用最显著,共毒系数>160。

伊芬三氟康唑+氟唑菌酰羟胺:适合于防治禾谷作物及瓜菜上的多种病害,尤其适合于防治小麦赤霉病、瓜类白粉病、香蕉叶斑病。

06

前景展望

三唑类杀菌剂因其优异的治疗效果,成为目前谷物田高效控制病害的重要工具,伊芬三氟康唑作为十余年来三唑类杀菌剂的新品种,主要用于防治锈病、叶斑病、纹枯病等。通过与苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羟胺等其他作用机制的杀菌剂复配,能显著改善传统三唑类杀菌剂因抗性问题导致的田间防效降低的问题。巴斯夫对与之结构相近的氯氟醚菌唑给予了厚望,并在全球取得了较好的市场反馈,但目前关于伊芬三氟康唑开发进展的报道不多,其具体的产业化进度、确切的商业化推广策略以及最终的市场表现,目前都存在较大的不确定性。它的未来,很大程度上取决于巴斯夫后续的研发投入、市场定位以及在全球主要农业市场的登记推进情况。

来源: 公众号:李祝明