氨吡菌酯(Aminopyrifen)是由日本Agro-kanesho(阿格罗-金正株式会社)公司2013年研发的新型吡啶类杀菌剂,其具有独特的化学结构和新颖的作用机理,单纯看其结构,很容易会被误认为是作用于复合物III的QoI杀菌剂,但实验证明氨吡菌酯和目前所知的甲氧基丙烯酸酯类、氰基咪唑类和最新的吡啶酰胺类等QoI杀菌剂均无交互抗性,这也表明氨吡菌酯具有独特的作用方式。氨吡菌酯具有超高的活性,实验证明在极低浓度下,就能够抑制菌丝生长,对灰霉病、白粉病、赤霉病等具有较好的防效。

01

产品简介

英文名称:aminopyrifen

中文名称:氨吡菌酯

化学名称:(4-苯氧基苯基)-2-氨基-6-甲基吡啶-3-甲酸甲酯

分子式:C20H18N2O3

相对分子质量:334.368

CAS登录号:1531626-08-0

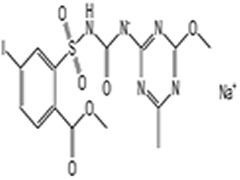

结构式:

理化性质:沸点485.6±45.0 °C、密度1.236±0.06 g/cm3、酸度系数(pKa)4.66±0.50

02

作用机理

氨吡菌酯属于糖基磷脂酰肌醇(GPI)生物合成途径中真菌蛋白GWT-1(GPI锚定的壁转移蛋白1)的抑制剂,该蛋白参与糖基磷脂酰肌醇锚(GPI-anchor)的生物合成。可以理解为许多重要细胞膜蛋白的″分子船锚″,这些蛋白需要通过它才能固定在细胞膜上并发挥正常功能。氨吡菌酯通过抑制 GWT-1,真菌细胞膜上一系列关键蛋白(如酶、受体等)的定位和功能会发生紊乱,最终导致真菌死亡。

最早日本卫材公司首先在医药领域将抑制GPI锚定蛋白生物合成作为治疗真菌感染的新靶点。后延伸到植保领域,GPI锚作为真菌感染的新靶点是一个很有前景的研究方向。

氨吡菌酯具有很高的预防作用、残留作用和跨层作用,它可以在作物叶片表面形成保护层,预防病原体侵入,同时也能在作物组织内部残留一定时间,持续对病原体产生杀伤作用。

03

应用

应用作物:水稻、麦类、柑橘、苹果、梨、桃、葡萄、马铃薯、番茄、烟草、茶、油菜、甜菜等。

防治病害:灰霉病、稻瘟病、纹枯病、白粉病、赤霉病、疮痂病、炭疽病、轮纹病等。

开发剂型:20%氨吡菌酯SC

实验证明:氨吡菌酯对大豆灰霉病、黄瓜白粉病、小麦赤霉病都有较好的防效。均在80%以上且混配防效更好。

04

专利情况

化合物专利

2013年阿格罗-金正株式会社在日本、中国、美国、韩国等全球25个国家和地区申请了基于氨吡菌酯在内的2-氨基烟酸酯衍生物专利,并阐述了其杀菌活性。

专利名称:2-氨基烟酸酯衍生物及以其为有效成分的灭菌剂

申请号:CN201380035233.9

申请日:2013.04.02

公开号:CN104520273A

公开日:2015.04.15

优先权号:JP2012-150421 20120704

PCT公开号:WO2014/006945 20141231

当前权利人:阿格罗-金正株式会社

制备专利

2016年阿格罗-金正株式会社在全球申请了基于氨吡菌酯在内的2-氨基烟酸苄酯衍生物的制造方法专利。

专利名称:2-氨基烟酸苄酯衍生物的制造方法

申请号:CN201680076095.2

申请日:2016-11-08

公开号:CN108473431A

当前专利权人:阿格罗-金正株式会社

中间体制备专利

2014年6月阿格罗-金正株式会社在全球申请了氨吡菌酯核心中间体2-氨基-6-甲基烟酸的制造方法专利。

专利名称:2-氨基-6-甲基烟酸的制造方法

申请号:CN201480080171.8

申请日:2014.06.27

公开号:CN106458908A

公开日:2017.02.22

专利权人:阿格罗-金正株式会社

PCT公开号:WO2015/198486 20161226

05

合成路线

路线一:以2-氯-3-基-6-甲基吡啶作为起始原料,通过将2-氯-3-氰基-6-甲基吡啶在酸性条件下或者碱性条件下进行水解得到2-氯-6-甲基烟酸,然后与氨反应得到产物2-氨基-6-甲基烟酸。此外,其还将2-氯-3-氰基-6-甲基吡啶在醇等有机溶剂中与氨反应得到2-氨基-3-基-6-甲基吡啶之后,再在酸性条件下或碱性条件下进行水解得到产物2-氨基-6-甲基烟酸。或用2-氨基-6-甲基烟酸作为起始原料,首先使用卤化剂将2-氨基-6-甲基烟酸进行酰氯化,然后使其在碱的存在下在有机溶剂中与4-苯氧基苄醇混合,进行反应后得到目标产物氨吡菌酯,或者在有机溶剂中使用缩合剂,直接用2-氨基-6-甲基烟酸和4-苯氧基苄醇进行反应得到目标产物氨吡菌酯。合成路线如下:

路线二:以对硝基苯甲醛和苯酚作为起始原料,经反应生成4-苯氧基苯甲醛,然后与硼氢化钠反应生成4-苯氧基苄醇,然后与2-氨基-6-甲基烟酸反应生成目标产物氨吡菌酯,合成路线如下:

06

复配推介

氨吡菌酯+异丙菌喹啉/氟菌喹啉/异丁乙氧喹啉:赫喹啉类杀菌剂复配,杀菌谱超广,对赤霉病菌及其引发的小麦赤霉病具有优异的抑菌和防病效果。有利于克服和延缓病原菌抗药性的产生,对试验作物生长安全。

另外氨吡菌酯和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯,三唑类杀菌剂苯醚甲环唑、丙环唑、氟环唑、丙硫菌唑,SDHI类杀菌剂啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、氟唑菌酰羟胺、苯并烯氟菌唑等复配可对于白粉病、白粉病、赤霉病、黑星病等都有协同增效作用。

07

前景展望

氨吡菌酯分子设计最显著的特点在于其全新的作用靶标,其作用是抑制真菌体内的 GWT-1 蛋白,与现有主流杀菌剂(苯并咪唑类、二甲酰亚胺类、DMI类、QoI类、SDHI类等)均无交互抗性。 生测研究表明氨吡菌酯对由灰葡萄孢引起的灰霉病和各种白粉病防效优异,同时,对黄瓜霜霉病、小麦白粉病、小麦赤霉病、水稻稻瘟病等也有优异防效。前期推广可锚定高价值经济作物,中长期可推广至大田谷物市场。合成方面主要涉及两个中间体两个核心中间体的合成,4-苯氧基苄醇(或其氯化衍生物)和 2-氨基-6-甲基烟酸,虽然涉及该两个中间体的合成原料都是较为基础的化工原料,但目前仍未有大规模的工业化生产信息报道。

目前尽管氨吡菌酯合成路径已经打通,且室内和田间生物活性测试结果优异,但其商业化进程(尤其是全球主要市场的登记和产业化供应链的完善)仍是决定其最终市场表现的关键。

来源: 公众号:李祝明