在自然界的循环利用中,生物质一直扮演着至关重要的角色。作为一种取之不尽、用之不竭的可再生碳源,它不仅蕴藏着太阳赋予的化学能,还为人类提供了从能源到化学品的多种可能。然而,当谈到将生物质转化为氨基酸等含碳氮(C-N)化合物时,这一领域却依然处于探索的早期阶段。

今年 10 月份,来自西湖大学未来产业研究中心、理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心的张彪彪课题组发现,甲醇加上硝酸盐,利用光催化就能生成甘氨酸[1],这一实验结果,支持了生命可能起源于无机物通过一系列化学反应逐步演化的观点。甘氨酸是目前所有氨基酸中,结构最为简单的一种。越简单,意味着越基础,不少复杂的氨基酸就是在甘氨酸的基础上衍生出来的。

最近,张彪彪课题组又公布了新发现。他们设计了一种基于锐钛矿型TiO₂ 的光催化系统,通过生物质光重整、硝酸盐还原和 C-N 偶联三步串联反应,将生物质与硝酸盐高效转化为甘氨酸。这一创新性的转化方法不仅展示了甘氨酸生成速率的突破(765 μmol/g/h)和优异的产率(15.3%),还揭示了硝酸盐在调控反应路径中的核心作用。这一成果发表在 ACS Catalysis 期刊,题为″Photocatalytic Conversion of Biomass and Nitrate into Glycine″。

接下来看看上述转化过程的三个主要步骤。

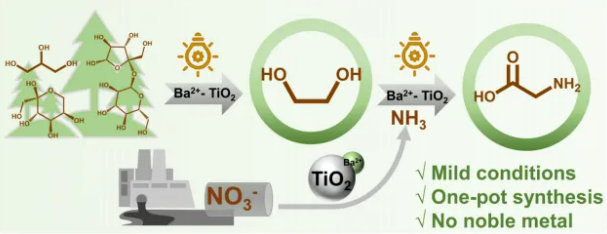

第一步:生物质光重整反应形成乙二醇。本研究中,生物质中的多元醇(如甘油)通过光催化反应被重整,生成甘氨酸合成的关键中间体乙二醇。研究团队采用锐钛矿型 TiO₂ 作为光催化剂,在 365 nm 紫外光照射下对甘油进行光重整反应。在该过程中,甘油优先通过 C-C 键选择性断裂生成乙二醇,乙二醇进一步氧化生成乙醛酸。实验验证了乙醛酸是生成甘氨酸的重要中间体,其与氨发生 C-N 键耦合反应,最终转化为甘氨酸。研究中检测到甘氨酸生成速率为 120 μmol/g/h,表明光催化反应能够保留 C2 中间体(如乙二醇和乙醛酸)的稳定性,为后续甘氨酸的高效合成奠定了基础。

图 生物质和硝酸盐通过一步法转化为甘氨酸的示意图

此外,实验发现反应的关键在于通过调控催化剂表面氧化活性,减少水溶液中活性氧的生成,从而显著降低甘油过度氧化的风险。这一过程为后续硝酸盐还原及甘氨酸合成奠定了基础,也验证了生物质在光催化转化中的潜在价值。

图 甘油和硝酸盐的光催化合成甘氨酸的过程

第二步:硝酸盐还原生成氨(NH₃)。硝酸盐的还原是甘氨酸合成中的另一个核心步骤。硝酸盐作为一种含氮化合物,广泛存在于废水中,其高效利用对能源和环境具有重要意义。然而,如何选择性地将硝酸盐还原为氨而避免副产物生成,是这一研究面临的重要挑战。

实验结果显示,在锐钛矿 TiO₂ 催化剂的作用下,硝酸盐被还原为氨,同时释放出电子,与甘油的氧化过程形成协同作用。在优化实验中发现,当硝酸盐浓度为 20 mM时,甘氨酸的生成速率达到最佳。这一浓度有效平衡了硝酸盐的还原效率与副反应的抑制作用,为 C-N 键的高效耦合提供了稳定的氮源。

第三步:C-N 键的耦合生成甘氨酸。在转化的最后一步中,甘油的中间产物与硝酸盐还原生成的氨发生 C-N 键耦合反应,形成甘氨酸。这一步对催化剂的选择性要求极高,涉及多步氧化还原反应和中间体的稳定化。

研究发现,Ba²⁺ 修饰的 TiO₂(Ba²⁺-TiO₂)在这一过程中表现出了优异的性能。通过引入钡离子,催化剂表面的羟基数量显著增加,形成了更高活性的氧化物种,增强了反应的选择性。优化后的 Ba²⁺-TiO₂ 催化剂在甘油与硝酸盐的反应中实现了甘氨酸生成速率的显著提升,达到了 765 μmol/g/h,甘氨酸的产率高达 15.3%。通过表征分析发现,Ba²⁺ 修饰不仅增加了催化剂表面的活性羟基,还提高了电荷分离效率,延长了光生电子的寿命。与纯 TiO₂ 催化剂相比,Ba²⁺-TiO₂ 的甘氨酸生成速率提高了近 6 倍。

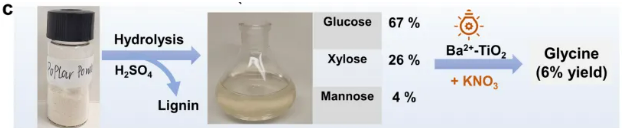

更加令人惊讶的是,这种技术具有普适性,生物多元醇、糖甚至预处理后的木屑都可以作为反应底物,与硝酸盐结合生成甘氨酸。这一突破性进展,不仅为氨基酸的绿色合成打开了大门,也为废弃物的资源化利用提供了全新思路。

图 将生物质(白杨粉)和硝酸盐转化为甘氨酸的两步策略

西湖大学张彪彪课题组的研究为可持续化学注入了新的活力。通过巧妙运用光催化技术,将废水中的硝酸盐和可再生生物质转化为重要的氨基酸甘氨酸,不仅实现了″变废为宝″,更为未来绿色化学品的生产提供了示范性方案。期待这一″阳光魔法″不断突破,为我们的生活和工业注入更多绿色动力,引领环保与技术的双赢新篇章!

参考链接:

1.Li P, Zhao W, Wang K, et al. Photocatalytic Synthesis of Glycine from Methanol and Nitrate[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2024: e202405370.

2.Li P, Zhang B. Photocatalytic Conversion of Biomass and Nitrate into Glycine[J]. ACS Catalysis, 2024, 14: 18345-18353.

来源: 公众号:生辉SynBio